Licence 2 Histoire

مراحل التطور الحضاري

يمكن تقسيم التطور الحضاري للانسان الى عدة فترات او مراحل اساسية وهي كالتالي

مرحلة جمع الطعام وتبدا منذظهور الانسان وتستمر الة سبعة الاف وخمسمئة سنة قبل الميلاد و قد عاش الانسان في هذه المرحلة متنقلا باحثا عن القوت وهي فترة العصر الحجري القديم او ما تعرف علميا بالمرحلة الوحشية

مرحلة عملية انتاج الطعام و تسمى كذلك بالثورة الصناعية الاولى والانتقال من جمع الطعام الى انتاجه ممارسة الزراعة في الشرق الادنى القديم

مرحلة انتاج الطعام وهي الفترة التي توصل فيها الانسان الى بناء القرى وعملية الاستقرار المادي و المعنوي

مرحلة المدنية وهي مرحلة بداية فجر التاريخ والتي تستهل باختراع الكتابة و التدوين في بلاد الشرق الادنى الديم في بلاد سومر وبناء المدن الاولى مثا اكاد وسومر و تنظيم المجتمعات من كافة النواحي

وتم تقسيم العصور الى عصر حجري و عصر برونزي وعصر حديدي والعصور الحجرية قسمت الى

العصر الحجري القديم اسفل اوسط واعلى والعصر الحجري الوسيط واخيرا العصر الحجري الحديث او النيوليثي

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

اهداف علم ما قبل التاريخ هو علم يدرس تاريخ المجتمعات البشرية في اطارها الطبيعي و الزماني وبالتالي فه يعيد تشكي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية من خلال منحهما صورة تقريبية ومحاولة تصميم تاريخ فترة النشاة الاولى وحتى اختراعالكتابة والتدوين و من خلال الاكتشافات المادية لانسان ما قبل التاريخ و المتمثلة في الصناعات الحجرية و العظمية والرسومات والنقوش الصخرية والجدارية كما استطاع علماء ما قبل التاريخ منذ حوالي قرن من الزمن قراءة هذه الوثائق قراءة موضوعية وعلمية دقيقة و بالتالي فتح صفحة جديدة عل تاريخ البشرية وزيادة على هذا فان ملامح السجل الحضاري لانسان ما قبل التاريخ اصبحت مشكلة ومعلومة الملامح ما امكن معرفة اكثر لانسان ماقبل التاريخ ومعرفة مراحله وعصوره وانطلاقا من من دراسة الحفريات والطبقات الصخرية المختلفة من القشرة الارضية وكذا معرفة عمر الطبقات بواسطة حساب النشاط الاشعاعي للقشرة الارضية لمعرفة صحيحة لعمر الارض والتواجد البشري عليها

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

من اهم العلوم المساعدة لعلم ما قبل التاريخ نجد علم الاثار بتقنياته ووسائله العلمية المتطورة خاصة بصيغته الحديثة اذ استطاع علماء الاثار في هذا المجال من كشف النقاب عن كثير من الاحداث التاريخية التي وقعت في الزمن السحيق و يقصد بعبارة الاثار التجسيد العملي وممارسة الفعل الاثري من مسح وتنقيب في المخلفات الاثرية القديمة المغمورة تحت الماء و الارض و هو كذلك دراسة الماضي البشري من خلال انشطتها المادية واصل الكلمة اغريقي فضلا عن علم الانتروبولوجيا وهو العلم المساعد الثاني لما قبل التاريخ وهو العلم الذي يدرس علم السلالات البشرية والاجناس كما يبحث في العادات و تقاليد الشعوب و مجمل ثقافتها كما ان علم الحيوان القديم او علم الباليونتولوجيا يساعد الباحث في علم ما قبل التاريخ اذ يدرس علم بقايا الحيوانات القديمة خاصة المنقرضة وهو العلم الذي ظهر خلال القرن التاسع عشر هذه عينة من العلوم المساعدة دون ان ننسى علم التشريح المقارن و علم التنميط وعلم الرواسب او المستحثات وعلم الجيولوجيا المعلومة لدى طلاب الجامعة خصوصا وعلم التزمين النسبي و المطلق والذي يحدد عمر اللقى الاثرية التي وجدت عبر طريقة الكاربون المشع و طريقة البوتاسيوم وطريق حلقات الاشجار وغيرها من الطرائق العلمية للتزمين

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

طريقة التقويم الزمني

يلجا الباحثون المحدثون الى عدة طرائق للتقويم الزمني للوصول الى تقدير اقرب واكثر للدقة فيما يخص مخلفات الانسان البداءي سواء كانت نباتية ام حيوانية او مصنوعات حجرية او فقارية عبر اساليب علمية تحقق الدقة العلمية للتزمين ومنها على سبيل المثال الطرائق الجديدة ومنها طريقة الكربون المشع ث 14 و التي تعتمد على بعض الحقائق العلمية و البحوث المتعلقة بالاشعة الكونية المنبعثة من الشمس والذي يصل في الاخير الى تحديد العصر الزمني التقريبي و في بعض الاحيان تبغي الدقة العلمية للتزمين فبعض المخلفات القديمة تصل بنا الى عمر بعض البقايا الذي وصل الى سبعين الف سنة كما ان هناك طرائق اخرى كالتزمين او التاءيخ الخشبي او طريقة الطبقات الصخرية

اما فيما يخص الطريقة الفيزيائية و الكيميائية وذلك للكشف عن البقايا الاثرية خاصة منها الفخارية و الذي يسمح بضبط تاريخ تقريبي لبعض الصخور مثل صخر الكوارتز و الركام الثلجي فضلا عن طريقة تزمين اخرى بديلة مثل حلقات الاشجار وهي طرقة تزمين دقيقة

اهداف علم ما قبل التاريخ

يدرس تاريخ المجتمعات البشرية في اطارها الطبيعي و الزمني

استطاع علماء ما قبل التاريخ العام و العلوم المساعدة من قراءة وثائق و تسجيل ملامح السجل الحضاري لانسان ما قبل التاريخ ومن ثمة معرفة اسراره وعصوره

المحاضرة القادمة تتناول السجل الحضاري للانسان الحجري ومنها مراحل تطور الانسان الحضارية

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

ماهية علم ما قبل التاريخسميت الفترة التي سبقت مرحلة التدوين بفترة ما قبل التاريخ او ما قبل الكتابة و هي فترة اعتمدت عل نوعين من الوقائع و هما الوقائع المادية وتتمثل في مخلفات

الانسان من مدن وعمائر و بقايا مادية مختلفة فضلا عن الوقائع النفسية تتمثل ف الدوافع و الغرائز الانسانية و العواطف و الافكار التي يحكمها العقل البداءي في اقصى تجلياته و بظهور الوثيقة المكتوبة اذ ظهر الحد الفاصل بين المرحلة الشفوية و المرحلة المكتوبة

لقد اهتم العالم الغربي بالفترة التي سبقت التدوين او الكتابة و اعتبرها المرحلة الجنينية للانسان الاول و اطلق عليها تسمية ما قبل التاريخ وحاول من خلال البقايا او اللقى المادية و المعنوية و حاول دراسة الشعوب والحضارات و ذلك في كل انحاء المعمورة ليتعرف الى السبق الحضاري خاصة بمصر و بلاد الرافدين وشبه جزيرة كريت و بلاد الاغريق لكن هؤلاء العلماتناسوا فترة ما قبل التاريخ في منطقة بلاد المغرب القديم حيث كانت اقدم المراحل خاصة بعد اخر اكتشاف بمنطقة واد الحنش قرب سطيف في الجزائر و

الذي يعتبراقدم موقع في افريقيا بعد شرق افريقيا اثيوبيا و قد اعتبر الكثير من المؤرخين و علماء الانتروبولوجيا ان فترة ما قبل التاريخ يعتبر لغزا لم يحل بعد في غياب الوثائق و الدلائل المادية التي اندثرت مع الزمن وهي فترة مهمة في تاريخ الانسانية ولدراسة ولدراسة واقع الانسانية في ماضيها لابد من الاجابة عن التساؤلات التالية ما طبيعة حضارات انسان ما قبل التاريخ و هل الحاجة وليدة الانسان البداءي الاول اي ان الانسان الاول اخذ بمقولة الفن انا و العلم انا و الانسان البداءي الاول كان صاحب رؤية بعيدة تحترم الطبيعة و قوله انه فنان اي كان رساما بارعا من خلال الرسومات التي تركها على جدران الكهوف ثم بقوله انه عالما بالاختراعات التي غيرت وجه الحضارة برمتها اي اختراع الكتابة و قبلها اكتشاف النار و استعمالها واختراع العجلة و الفاس الحجري

الدرس الموالي نشاة و اهداف علم ما قبل التاريخ

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

ماهية علم ما قبل التاريخسميت الفترة التي سبقت مرحلة التدوين بفترة ما قبل التاريخ او ما قبل الكتابة و هي فترة اعتمدت عل نوعين من الوقائع و هما الوقائع المادية وتتمثل في مخلفات

الانسان من مدن وعمائر و بقايا مادية مختلفة فضلا عن الوقائع النفسية تتمثل ف الدوافع و الغرائز الانسانية و العواطف و الافكار التي يحكمها العقل البداءي في اقصى تجلياته و بظهور الوثيقة المكتوبة اذ ظهر الحد الفاصل بين المرحلة الشفوية و المرحلة المكتوبة

لقد اهتم العالم الغربي بالفترة التي سبقت التدوين او الكتابة و اعتبرها المرحلة الجنينية للانسان الاول و اطلق عليها تسمية ما قبل التاريخ وحاول من خلال البقايا او اللقى المادية و المعنوية و حاول دراسة الشعوب والحضارات و ذلك في كل انحاء المعمورة ليتعرف الى السبق الحضاري خاصة بمصر و بلاد الرافدين وشبه جزيرة كريت و بلاد الاغريق لكن هؤلاء العلماتناسوا فترة ما قبل التاريخ في منطقة بلاد المغرب القديم حيث كانت اقدم المراحل خاصة بعد اخر اكتشاف بمنطقة واد الحنش قرب سطيف في الجزائر و

الذي يعتبراقدم موقع في افريقيا بعد شرق افريقيا اثيوبيا و قد اعتبر الكثير من المؤرخين و علماء الانتروبولوجيا ان فترة ما قبل التاريخ يعتبر لغزا لم يحل بعد في غياب الوثائق و الدلائل المادية التي اندثرت مع الزمن وهي فترة مهمة في تاريخ الانسانية ولدراسة ولدراسة واقع الانسانية في ماضيها لابد من الاجابة عن التساؤلات التالية ما طبيعة حضارات انسان ما قبل التاريخ و هل الحاجة وليدة الانسان البداءي الاول اي ان الانسان الاول اخذ بمقولة الفن انا و العلم انا و الانسان البداءي الاول كان صاحب رؤية بعيدة تحترم الطبيعة و قوله انه فنان اي كان رساما بارعا من خلال الرسومات التي تركها على جدران الكهوف ثم بقوله انه عالما بالاختراعات التي غيرت وجه الحضارة برمتها اي اختراع الكتابة و قبلها اكتشاف النار و استعمالها واختراع العجلة و الفاس الحجري

الدرس الموالي نشاة و اهداف علم ما قبل التاريخ

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

- الدرس الثاني يوم 15 أكتوبر 2025

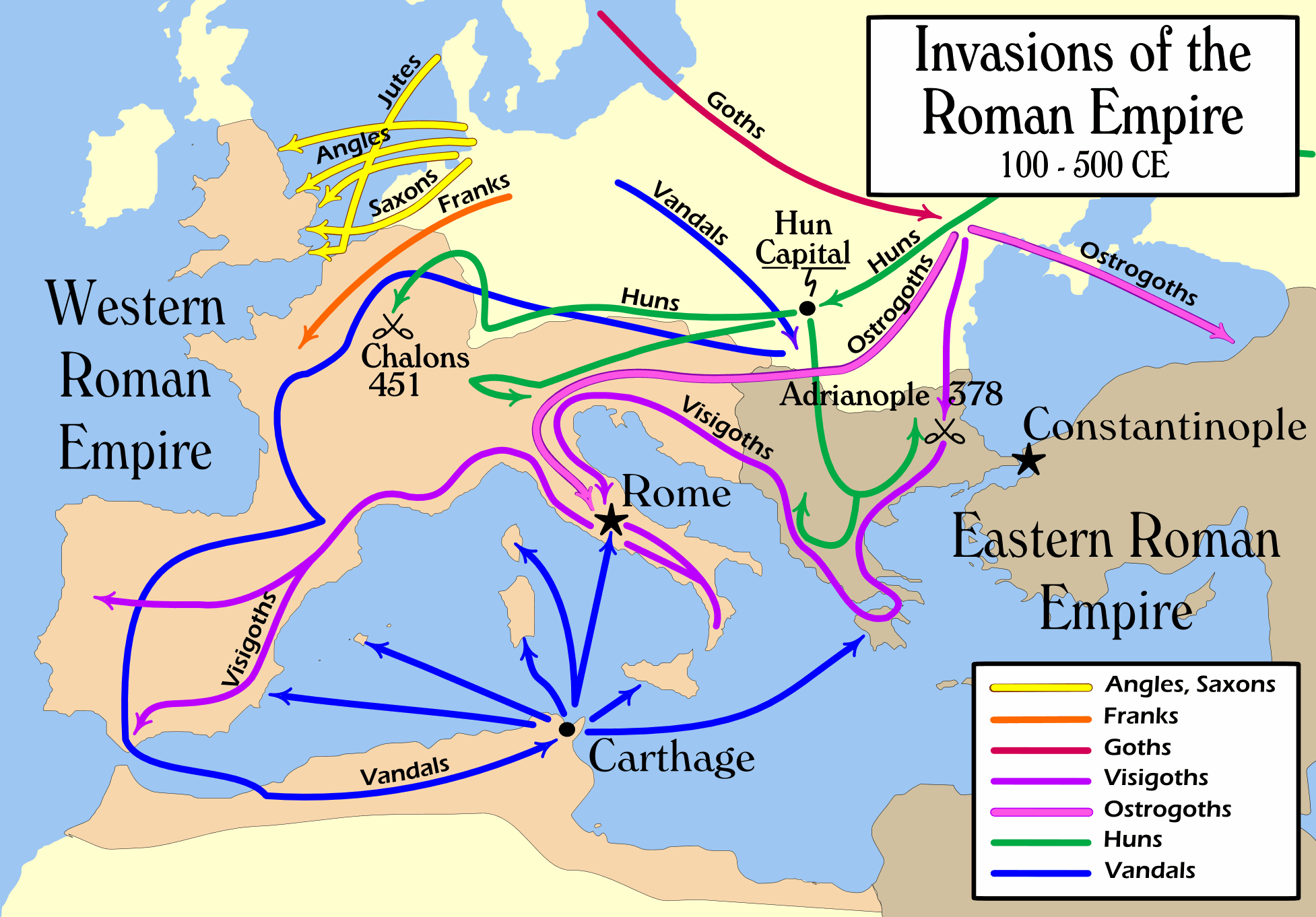

نهاية الإمبراطورية الرومانية وبداية العصور الوسطى

تفككت الإمبراطورية الرومانية الغربية تدريجياً خلال فترة الهجرات الكبرى منذ نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن التاسع الميلادي، حيث أعادت موجات الهجرات والغزوات من قبل كثير من الشعوب تشكيل أوروبا سكانيا وسياسيا. بعد وفاة ثيودوسيوس الأول (379-395م)، آخر إمبراطور حكم الشرق والغرب، انقسمت الإمبراطورية رسمياً، مما ترك النصف الغربي الأضعف عرضة للخطر. على مدى العقود التالية، أدت الهزائم العسكرية والضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي، وكذلك الضغوط الخارجية عبر غزوات القوط والوندال والهون وغيرهم من الجماعات، إلى تآكل سلطة الإمبراطورية. غالبًا ما يُؤرخ سقوط روما الغربية بعام 476م، عندما أُطيح بالإمبراطور رومولوس أوغسطولوس (حكم 475-476)، أو إلى عام 480م، مع اغتيال يوليوس نيبوس (474-480)، آخر إمبراطور شرعي للغرب.

ومع ذلك، لم تختفِ القوة والتقاليد الرومانية بين عشية وضحاها. فقد ظلت اللغة اللاتينية هي لغة الإدارة، واستمر القانون الروماني والعملة الرومانية، واعتمدت الممالك التي خلفتها بشكل كبير على النماذج الرومانية في الحكم والتنظيم العسكري. أصبحت إيطاليا وغاليا وإسبانيا وشمال إفريقيا تحت سيطرة مجموعات مثل القوط الشرقيين والقوط الغربيين والوندال، ولاحقًا الفرنجة، الذين عطلوا التقاليد الرومانية واستوعبوها في الوقت نفسه. بدلاً من الانهيار المفاجئ، كانت فترة الهجرة بمثابة تحول طويل الأمد، مزجت بين الإرث الإمبراطوري والهياكل السياسية والثقافية الناشئة في العصور الوسطى التي ستحدد مستقبل أوروبا.

يعتبر العديد من المؤرخين، أنّ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي مثلت نهاية العالم القديم وبداية العصور الوسطى، التي غالبًا ما يُطلق عليها اسم العصور المظلمة، وعندما يتحدث معظم كتاب أوروبا عن سقوط الإمبراطورية، فإنهم يشيرون عمومًا إلى سقوط مدينة روما. على الرغم من أن المؤرخين يتفقون على سنة السقوط، 476 م، وعواقبها على الحضارة الغربية، إلا أنهم غالبًا ما يختلفون حول أسبابها. يشير المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون، الذي كتب في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، إلى ظاهرة انتشار الديانة المسيحية وتأثيرها على النفسية الرومانية، بينما يعتقد آخرون أن الانحدار والسقوط كانا بسبب تدفق "البرابرة" من الشمال والغرب.

مهما كان الأسباب والدوافع، سواء كان الدين أو الهجوم الخارجي أو الانحطاط الداخلي للمدينة نفسها، فإن الجدل مستمر حتى يومنا هذا؛ ومع ذلك، فإنّ السقوط حدث في الغرب فقط. أما النصف الشرقي - الذي سمي في النهاية بالإمبراطورية البيزنطية - فقد استمر لعدة قرون، واحتفظ في كثير من النواحي بهوية رومانية متميزة.

العصور الوسطى هي إحدى الفترات الثلاث الرئيسية في المخطط الأكثر ديمومة لتحليل التاريخ الأوروبي: الحضارة الكلاسيكية أو العصور القديمة، والعصور الوسطى، والفترة الحديثة. [1] ظهر مصطلح ”العصور الوسطى“ لأول مرة باللغة اللاتينية في عام 1469 على أنه media tempestas أو ”الموسم الأوسط“.[2] في الاستخدام المبكر، كان هناك العديد من المتغيرات، بما في ذلك medium aevum، أو ”العصر الأوسط“، الذي سُجل لأول مرة في عام 1604،[3] و media saecula، أو ”القرون الوسطى“، الذي سُجل لأول مرة في عام 1625. [4] الصفة ”medieval“ (أو أحيانًا ’mediaeval‘[5] أو ”mediæval“)،[6] التي تعني المتعلقة بالعصور الوسطى، مشتقة من medium aevum.[5]

العصور الوسطى: التسمية والتحقيب

قسّم مؤرخو العصر الحديث تاريخ أوروبا في العصور الوسطى إلى فترات مثل "الستة عصور" أو "الأربعة إمبراطوريات" واعتبروا عصرهم هو الأخير قبل نهاية العالم. وعند الإشارة إلى عصرهم، كانوا يتحدثون عنه على أنه "حديث" في ثلاثينيات القرن الرابع عشر، أشار الكاتب الإنساني والشاعر الإيطالي بترارك إلى العصور ما قبل المسيحية على أنها antiqua ”قديمة“ وإلى العصر المسيحي على أنه nova ”جديد“. اعتبر بترارك القرون التي أعقبت العصر الروماني "مظلمة" مقارنة ب "نور" العصور القديمة الكلاسيكية. كان ليوناردو بروني أول مؤرخ يستخدم التقسيم الثلاثي في كتابه "تاريخ شعب فلورنسا" (1442)، مع فترة وسطى ”بين سقوط الإمبراطورية الرومانية وإحياء الحياة المدنية في أواخر القرنين الحادي عشر والثاني عشر“. أصبح التقسيم الثلاثي معيارًا بعد أن قسم المؤرخ الألماني كريستوف سيلاريوس في القرن السابع عشر التاريخ إلى ثلاث فترات: القديمة، والوسطى، والحديثة.

تُعدّ نقطة بداية العصور الوسطى سنة 476م، واستخدم هذا التاريخ بروني لأول مرة. غالبًا ما يُعتبر عام 1500 نهاية العصور الوسطى بالنسبة لأوروبا ككل، ولكن لا يوجد تاريخ نهاية متفق عليه. اعتمادًا على السياق، تُستخدم أحيانًا أحداث مثل فتح العثمانيين للقسطنطينية عام 1453، أو رحلة كريستوفر كولومبوس الأولى إلى الأميركتين عام 1492، أو الإصلاح الديني عام 1517. غالبًا ما يستخدم المؤرخون الإنجليز معركة بوسوورث فيلد عام 1485 لتمييز نهاية هذه الفترة. بالنسبة لإسبانيا، فإن التواريخ المستخدمة عادةً هي وفاة الملك فرديناند الثاني في عام 1516، ووفاة الملكة إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة في عام 1504، أو غزو غرناطة في عام 1492.

يميل المؤرخون من البلدان الناطقة باللساني الروماني اللاتيني إلى تقسيم العصور الوسطى إلى قسمين: فترة ”عالية“ مبكرة وفترة ”منخفضة“ لاحقة. أما المؤرخون الناطقون بالإنجليزي، فهم يتبعون نظراءهم الألمان في تقسيم العصور الوسطى عمومًا إلى ثلاث فترات: ”المبكرة“ والذروة“ والمتأخرة“.

- Enseignant: أحمد رنيمة

يطلق على جزء من تاريخ أوروبا، العصور الوسطى أو العصر الوسيط من القرن الخامس إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي تقريبًا، وجاءت هذه الفترة بعد فترة التاريخ القديم أو ما يعرف بالعصر الكلاسيكي من التاريخ العالمي. بدأت فترة العصور الوسطى مع سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وانتقلت إلى عصر النهضة وعصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى. العصور الوسطى هي الفترة الوسطى من التقسيمات التقليدية الثلاثة للتاريخ الغربي (التحقيب الأوروبي الحديث): العصور القديمة الكلاسيكية، والالعصور الوسطى، والعصر الحديث. وتنقسم العصور الوسطى نفسها إلى العصور الوسطى المبكرة، والعصور الوسطى الأعلى والعصور الوسطى المتأخرة.

تميزت العصور الوسطى عموما بانخفاض عدد السكان، والتحول العكسي عن التمدن، وانهيار السلطة المركزية، والغزوات الخارجية، والهجرات الجماعية للقبائل، التي بدأت في أواخر العصور القديمة، حتى أوائل العصور الوسطى. شكلت التحركات واسعة النطاق في فترة الهجرة، بما في ذلك مختلف الشعوب الجرمانية، ممالك جديدة في ما تبقى من الإمبراطورية الرومانية الغربية. في القرن السابع، خضعت شمال إفريقيا والشرق الأوسط - اللذان كانا في السابق جزءًا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية ) لحكم الخلافة الأموية الإسلامية، بعد فتحها من قبل خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على الرغم من حدوث تغييرات جوهرية في المجتمع والتنظيمات السياسية، إلا أن الانفصال عن العصور القديمة الكلاسيكية لم يكن كاملاً. استمرت الإمبراطورية البيزنطية في شرق أوروبا، التي كانت لا تزال كبيرة الحجم، وهي استمرار مباشر لروما القديمة في شرق البحر الأبيض المتوسط وظلت قوة كبرى. أعيد اكتشاف قانون الإمبراطورية، وهو Corpus Juris Civilis أو ”قانون جستنيان“، في شمال إيطاليا في القرن الحادي عشر. إندمجت في الغرب، معظم الممالك المؤسسات الرومانية القليلة الباقية. كما تأسست الأديرة مع استمرار الحملات لتنصير الوثنيين المتبقين في جميع أنحاء أوروبا. أسس الفرنجة، تحت حكم سلالة الكارولينجيين، الإمبراطورية الكارولينجية لفترة وجيزة خلال أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع. غطت الإمبراطورية معظم أوروبا الغربية، لكنها استسلمت لاحقًا لضغوط الحروب الأهلية الداخلية المقترنة بالغزوات الخارجية: الفايكنج من الشمال، والمجريون من الشرق، والصقليون من الجنوب.

خلال العصور الوسطى المتأخرة، التي بدأت بعد عام 1000، زاد عدد سكان أوروبا بشكل كبير حيث سمحت الابتكارات التكنولوجية والزراعية بازدهار التجارة، كما سمح تغير المناخ في فترة الدفء في العصور الوسطى بزيادة المحاصيل الزراعية. كان نظام الإقطاع، وهو تنظيم الفلاحين في قرى تدين بالإيجار والخدمات العمالية للنبلاء، والإقطاعية، وهي التنظيم السياسي الذي يدين بموجبه الفرسان والنبلاء ذوو المكانة الأدنى بالخدمة العسكرية لأسيادهم مقابل الحق في استئجار الأراضي والمزارع، من الطرق التي نظمت بها المجتمع في العصور الوسطى المتأخرة. شهدت هذه الفترة أيضًا انهيار الكنيسة المسيحية الموحدة مع ما عرف بالانشقاق الاكبر بين الشرق والغرب عام 1054. كانت الحروب الصليبية، التي بدأت في عام 1095، محاولات عسكرية من قبل مسيحيي أوروبا الغربية للسيطرة على الأراضي المقدسة من المسلمين. أصبح الملوك رؤساء لدول قومية مركزية، مما أدى إلى تقليل الجريمة والعنف، ولكنه جعل فكرة المسيحية الموحدة غاية أكثر بعدًا. تميزت الحياة الفكرية بما عرف بالمدرسية، وهي فلسفة تؤكد على الجمع بين الإيمان والعقل، وبتأسيس الجامعات. تعد الاعمال اللاهوتية التي ألفها توماس الأكويني، ولوحات جيوتو، وشعر دانتي وتشوسر، ورحلات ماركو بولو، والعمارة القوطية للكاتدرائيات مثل شارتر من بين الإنجازات البارزة في نهاية هذه الفترة وحتى أواخر العصور الوسطى.

اتسمت أواخر العصور الوسطى بالازمات والكوارث، بما في ذلك المجاعة والطاعون والحروب، التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد سكان أوروبا؛ فبين عامي 1347 و 1350، أودى الطاعون الأسود بحياة حوالي ثلث الأوروبيين. تزامنت الخلافات والهرطقة والانشقاق الغربي داخل الكنيسة الكاثوليكية مع الصراعات بين الدول والصراعات الأهلية وثورات الفلاحين التي اندلعت في الممالك. أدت التطورات الثقافية والتقنية إلى تغيير المجتمع الأوروبي، مما أدى إلى انتهاء العصور الوسطى المتأخرة وبداية العصر الحديث المبكر.

- Enseignant: أحمد رنيمة

- الهدف من هذه المادة هو التعرف على تاريخ وجغرافية المناطق المتواجدة جنوب الصحراء، حتى يتوصل الطالب إلى معرفة البعد الحضاري والثقافي والديني والعلاقات التجارية التي كانت تربط شعوب إفريقيا السوداء، والتي أطلق عليها المؤرخون بإفريقيا جنوب الصحراء أو السودان الغربي.

- Enseignant: amel hachemi

- Enseignant: KHADIDJA OUHIBA

مناهج علم ماقبل التاريخ او العلوم المساعدة لما قبل التاريخ

تتناول المحاضرة مناهج علم ما قبل التاريخ العام اي العلوم المساعدة بدءا بعلم الاثار الذي يساعد عالم ما قبا التاريخ خاصة في التعرف الى المواقع الاثرية غير المعروفة وغير المستكشفة بشمال افريقيا وابراز مساهمة هذا العلم في توضيح علم مجرد الا وهو علم ماقبل التاريخ

اضف الى ذلك الجغرافيا التاريخية التي تساعد المؤرخين والعلماء فضلا عن علم اخر لا يقل اهمية و هو علم الانثروبولوجيا الذي يمزج بين علم النفس وعلم الطباع والذي يعني مورفولوجيا الشعوب اضافة الى علم الحيوان القديم الذي يدرس بقايا الحيوانات المنقرضة دون ان ننسى علم التشريح المقارن الذي يدرس اصل الانواع واصل الانسان الاول المعروف بالبداءي

علوم اخرى مكملة عل غرار علم الرواسب الذي يدرس طبقات الارض وعلم البقايا الذي يهتم باللقى الاثرية والبقايا التاريخية وهي علوم مساعدة مهمة لطالب التاريخ الذي يدرس و يهتم بعلم ما قبل التاريخ

مراجع المحاضرة

محمد الصغير غانم ' مواقع و حضاراتما قبل التاريخ القديم ' الجزائر 2003

1984محمد الطاهر العدواني ' الجزائر في التاريخ- الجزائر منذ نشاة الحضارة ' الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

العلوم المساعدة لعلم ما قبل التاريخ: يعتمد علم ماقبل التاريخ في البحث عن البقايا الطبيعية و البشرية المطمورة في رواسب و الصخوروالرمال

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

مقياس ما قبل التاريخ يتناول ماهية وتعريف هذا العلم والذي ظهر في الفترة السابقة لعصر التكوين، ولقد اهتم علماء العالم الغربي بفترة ما قبل التدوين وباعتبارها المرحلة الجنينية للإنسان الأول

- Enseignant: MOKHTAR NAIR

هذا المساق موجه إلى طلبة السنة الثانية تخصص تاريخ

السداسي الرابع

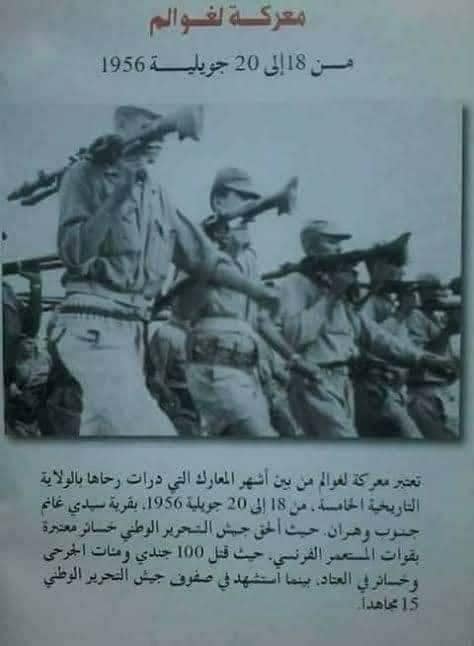

مقياس تاريخ الجزائر الحديث

2023/2024

«لتحرير هذه الملخص (المادة) تمّت الاستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع ومطبوعة بيداغوجية للأستاذ "عبد القادر بكاري" جامعة ابن خلدون، ومحاضرات سابقة للأستاذ "محمد دادة" - قسم التاريخ جامعة وهران 1 أحمد بن بلة »

- Enseignant: Khadidja Tahar Mansour

هذا المساق عبارة عن تطبيق لمقياس منهجية وتقنية البحث التاريخي، وهو موجه إلى طلبة السنة الثانية تخصص تاريخ

- Enseignant: Khadidja Tahar Mansour

المحاضرة لحسين المهدي

https://www.google.com/search?q=%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+youtoup&sca_esv=1a30264c0409ca1f&sxsrf=ACQVn0-Y-gdu1lZy409Bc6CL75xZ-FM3Tg%3A1708706917372&source=hp&ei=ZczYZd6tFOGIkdUPu4y0qAY&iflsig=ANes7DEAAAAAZdjada2hC_sts5ZFxhK9lIjBI91kJCKD&ved=0ahUKEwie9NSm9cGEAxVhRKQEHTsGDWUQ4dUDCBU&uact=5&oq=%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+youtoup&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IiHYrNi62LHYp9mB2YrYqSDYqNi02LHZitipIHlvdXRvdXAyCRAhGAoYoAEYKjIHECEYChigAUizWVAAWM1WcAF4AJABAJgBiQmgAbFFqgEPMC4zLjguNC4zLjIuMi4xuAEDyAEA-AEBwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQLhiABBixA8ICBRAAGIAEwgIFEC4YgATCAggQABiABBjLAcICBhAAGBYYHsICCBAAGBYYHhgPwgIFECEYoAE&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:83f8f7a8,vid:tfVN3Rsn0Ao,st:0

- Enseignant: KHADIDJA OUHIBA

حتوى المادة: .

1- التعريف بالجغرافيا البشرية وتطورها.

2- السلالات البشرية.

3- النمو السكاني ومراحله.

4- العوامل المرثرة في التوزيع السكاني:

- عوامل طبيعية( المناخ، المياه، التضاريس، الموارد الطبيعية)

- العوامل البشرية والاقتصادية( الظروف التاريخية والسياسية- النشاط الاقتصادي- التقدم).

5-الهجرة: ( مفهومها، اهميتها، أشكالها وأنماطها، النتائج).

المراجع: ( كتب ومطبوعات، مواقع انترنت، إلخ)

- فتحي أبو عيانة: الجغرافيا الاقتصادية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1994م.

- فتحي أبو عيانة، فتحي أبو راضي: أسس علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1999م.

- محمد خميس الزوكة: الجغرافيا الاقتصادية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996م.

- أحمد على إسماعيل: الجغرافية العامة، موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 1995م.

- أحمد على إسماعيل : أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية،الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997.

- سعاد الصحن: الجغرافيا العامة، وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الجامعات المصرية، القاهرة 1984/1985.

- فتحي محمد أبو عيانة: دراسات في الجغرافية البشرية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،2000.

- جودة التركماني: الجغرافيا الطبيعية، أسس ومجالات، دار الثقافة العربية، القاهرة 2001م.

- عبد العزيز طريح شرف: الجغرافيا المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ أفريقيا ومناخ العالم، الطبعة الحادية عشر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1994.

- علي علي البنا:جغرافية الموارد الاقتصادية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1984م.

- محمد السيد غلاب: الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1995م.

- محمد محمد الشاذلي، علي علي المرسي: علم البيئة العام والتنوع البيولوجي، سلسلة الفكر العربي لمراجع العلوم الأساسية،رقم12، دار الفكر العربي، القاهرة 2000.

- محمد مدحت جابر: معجم المصطلحات الجغرافية والبيئة، جامعة المنيا، 2006.

-جونستون ر.ج وآخرون:مستقبل الجغرافيا، ترجمة: شاكر خقباك، جامعة عدن، 2005.

- أندريه ي.و جودي: التغيرات البيئية، ترجمة: محمود محمد عاشور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005.

- محمود محمد عاشور: أسس علم الجغرافيا: دار القلم، دبي ، 1998.

- مجموعة من المؤلفين:

26- سلسلة عالم المعرفة : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

• الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر، يونيو 2002، عدد282.

• الجغرافيا المناخية، يونيو 2007، عدد340.

• الطاقة للجميع، نوفمبر 2005، عدد321.

• الجغرافيا الثقافية، يوليو 2005، عدد317.

• التلوث مشكلة العصر، أغسطس 1990، عدد 152.

• العالم الثالث وتحديات البقاء ، 1986، عدد 104.

6- جغرافية المدن: وظائف المدن- توزيع المدن- اشكال وانماط المدن.

- Enseignant: KHADIDJA OUHIBA

- Enseignant: SORAYA HASSAM

الجغرافيا البشرية أحد فروع الجغرافيا العامة، تهتم بدراسة العلاقة بين الانسان والتضاريس التي يعيش فيها وهي بدورها تتفرع إلى أنواع.

- Enseignant: SORAYA HASSAM

- Enseignant: YAMINA MEDJAHED